痛みに配慮した治療

当院では、各種麻酔を使用し、痛みに配慮した治療を行っています。歯科治療の痛みが原因で受診を先延ばしにし、大切な歯を失うことがないよう、患者様に寄り添いながら治療を進めてまいります。歯科治療の痛みや不快感で受診をためらっていた方も、どうぞお気軽にご相談ください。

むし歯治療

むし歯治療とは、むし歯によって傷ついた歯を修復し、健康な口腔環境を取り戻すための治療です。むし歯は、口腔内の細菌が糖を分解して酸を作り出し、その酸が歯のエナメル質や象牙質を溶かすことで発生します。むし歯の進行状況に応じて、フッ素塗布、詰め物(コンポジットレジン・インレー)、根管治療、クラウン(被せ物)、抜歯などの治療が行われます。初期段階で治療を行うことで、痛みや歯へのダメージを最小限に抑えられます。保険診療が基本治療にはなりますが、患者様のお口の健康状態によって保険外診療をご提案させていただく場合もあります。当院では、できるだけ歯を削らず、痛みを抑えた治療を心がけています。患者様一人ひとりの状態に合わせた治療法をご提案し、健康な歯を長く維持できるようサポートします。

「しみる」「痛い」といった症状が出たら、むし歯が進行している可能性があります。

こうした症状を放置すると、さらに悪化し、最終的には歯を失うこともあります。少しでも気になる症状があれば、早めにご相談ください。

むし歯は、歯垢(プラーク)の中のむし歯菌が歯の表面に付着し繁殖することで、酸を出し歯の表面を溶かすことで穴があいていきます。

また、むし歯菌は食べかす(糖分)を餌として繁殖するため、甘い物をよく食べる方はむし歯になりやすい傾向があります。

その他に噛み合わせや歯並び・歯磨きの仕方・唾液の量など様々な原因によってむし歯になります。

参考:https://clinica.lion.co.jp/oralcare/mechanism.htm

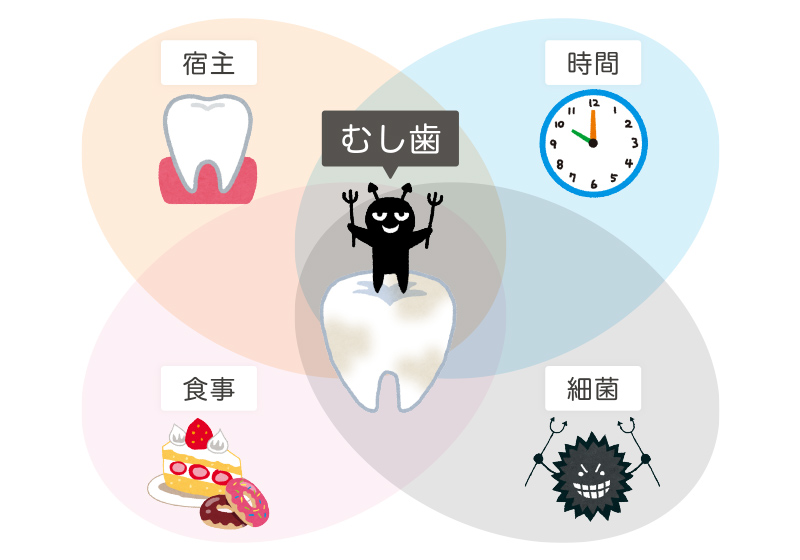

むし歯は、①口の中の細菌(ミュータンス菌)、②糖分、③歯質の3つの要素が重なりむし歯を引き起こします。

01.細菌

(ミュータンス菌)

ミュータンス菌は繁殖すると歯垢となって歯の表面に付着し摂取した糖分から酸を作ります。その酸が、カルシウムやリンといった歯の成分を溶かし、歯を脆くさせます。

02.糖分

普段口にする食べ物や飲み物は、ミュータンス菌が酸を作る材料になります。甘いお菓子やよく間食をする習慣のある方は、歯の表面に繁殖した酸が付着する時間が長く、むし歯になる可能性を高めます。

03.歯質

遺伝や環境の違いで個人差はありますが、象牙質やエナメル質の状態によってむし歯になりやすい方もいます。丈夫で健康な歯を育てるためにカルシウムやリン、タンパク質、ビタミン等の栄養素が必要なためバランスの取れた食事を心がけましょう。

当院では、各種麻酔を使用し、痛みに配慮した治療を行っています。歯科治療の痛みが原因で受診を先延ばしにし、大切な歯を失うことがないよう、患者様に寄り添いながら治療を進めてまいります。歯科治療の痛みや不快感で受診をためらっていた方も、どうぞお気軽にご相談ください。

当院では、患者様の歯をできるだけ守るため、削らない・抜かない治療を心がけています。むし歯はしっかりと除去しつつ、健康な歯を必要以上に削らないことで、生涯にわたりご自身の歯で快適な生活が送れるようサポートいたします。長期的な視点で歯を守るためにも、むし歯治療はぜひ当院にご相談ください。

C0初期のむし歯

痛みはなく、歯の色が少し、白濁してきます。この状態は自覚症状がないため、気づくことは難しいですが、定期的に歯科医院に通うことで早期発見が可能です。このタイミングであれば、再石灰化により、健康な状態の歯に戻すことが可能です。

C1表面のエナメル質に穴が開いたむし歯

歯の表面のエナメル質だけが冒されており、ほとんど痛みはありません。定期検診で見つけることができた場合、早期に対応できます。適切な歯磨きやフッ素塗布などで歯の再石灰化を促せば、治癒できるケースもあります。

C2歯の内部まで進行したむし歯

エナメル質の内側にある象牙質にまで溶解が進んだ状態。「冷たいものや甘いものがしみる」といった症状で現れます。むし歯に冒された部分の歯を削り、削った大きさに合わせて詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)をします。

C3歯髄(神経)まで進行したむし歯

むし歯が、歯の内側の神経まで達した状態。「冷たいものがしみる」「熱いものがしみる」「噛んだとき痛む」「何もしなくても痛い」といった症状が加わり、後に激しい痛みに変わります。神経を取り除く根管治療を行い、被せ物(クラウン)をします。

C4歯冠が大きく失われた歯

歯冠部分がほとんど溶けてなくなり、むし歯が歯根まで到達した状態。神経が死んで一度激しい痛みは治まるが、歯根の先に膿が溜まることで、再び激しい痛みが生じます。歯を残すことは出来ないため抜歯を行い、抜歯後は入れ歯やブリッジ・インプラントで噛む機能を回復させます。

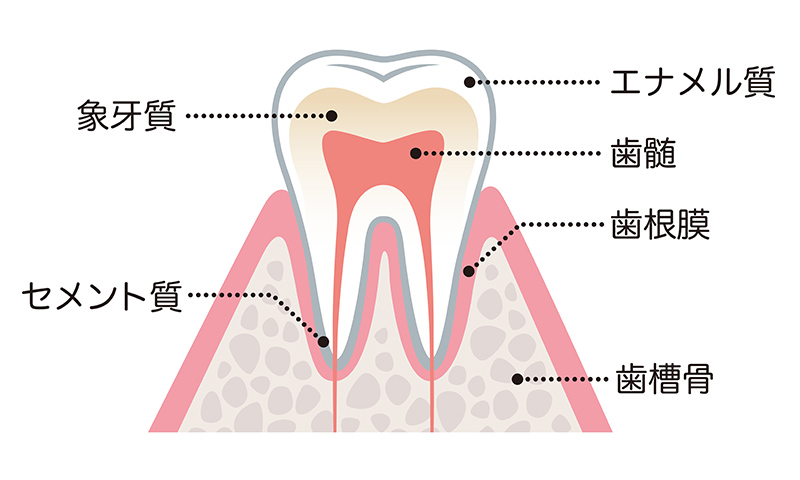

歯冠(しかん)と歯根(しこん)

歯の表面に出ている部分を歯冠(しかん)と言い、歯茎に隠れている部分を歯根(しこん)と言います。そして歯は、皆様ご存知のエナメル質だけでなく、いくつもの組織から成り立っています。

エナメル質

エナメル質は、人間の体の中で最も硬い組織で、水晶と同じくらいの硬さがあります。厚みは2~3ミリほどあり、歯に対する様々な外部刺激から歯髄(歯の神経が通っている部分)を守るということが、最大の役割です。

象牙質(ぞうげしつ)

象牙質はエナメル質の下の層にある組織で、歯の大部分を構成しています。エナメル質よりも柔らかい組織であるため、むし歯は象牙質に達した後は、侵食スピードが増してしまいます。また、象牙質に刺激が加わりますと、痛みを感じます。

歯髄(しずい)

歯髄とは歯の中心部に流れる神経が通っている組織です。歯の痛みを感じるのは主にこの歯髄です。一般的に「歯の神経を取る」というのは、これらの組織をすべて取り除くことを意味し、「抜髄(ばつずい)」といいます。

セメント質

セメント質とは、歯根の象牙質の表面を覆っている組織で、「歯根膜」と呼ばれる歯と歯茎をつなぐ「結合組織」をつなぎとめる役割をしています。

歯根膜(しこんまく)

歯槽骨(歯を支えている骨)と歯根の間にある薄い膜状の結合組織ことです。歯と歯槽骨を繋ぐという役割のほか、「噛み応え」を感じるという役割や、歯に伝わる咬合力を調整するクッションのような役割もあります。

歯槽骨(しそうこつ)

歯槽骨とは歯を支えている骨のことです。歯周病が進行すると、歯槽骨や歯根膜が破壊されるため歯を支えることができなくなり、歯が抜けてしまうことがあります。また、歯周病で一度吸収してしまった歯槽骨は、回復が非常に困難です。

歯肉(しにく)

歯肉とは「歯茎」のことです。歯茎は歯槽骨を保護する役割をしています。ここに炎症を引き起こした状態を、歯肉炎といいます。

根管治療(歯内療法)

根管治療とは、歯の中にある「歯髄(しずい)」と呼ばれる歯の神経にまで達したむし歯の治療のことをいいます。痛んだ歯髄を取り除き、根管を入念に洗浄・消毒をして、将来的な再感染を防ぐため根の中に詰め物をします。このように歯髄を除去する治療を「抜髄(ばつずい)」といいます。

ダイアグノデント

ダイアグノデントは、KAVO(カボ)というメーカーが販売しているレーザーでむし歯の診断を行う機械です。従来「探針」という先のとがった器具を使用してむし歯の診査を行っていました。しかしこの診査方法だと歯を痛めてしまったり、歯の内部で大きくなった深いむし歯の診査はできませんでした。ダイアグノデントペンは、歯に当てた赤色レーザー(まったく痛くもかゆくもありません)の反射光を読み取り、数値と音に置き換えることにより歯がむし歯になっていたり、ひびが入っていたりすると反応する装置です。

MTM

(メディカルトリートメントモデル)

MTM(メディカルトリートメントモデル)とは、初期のリスク評価から、個々の患者様に合わせた予防プログラムの立案、最小侵襲治療などを行い、定期的なメインテナンスに至るまでの流れです。

CR充填(CR:コンポジットレジン)

CR充填は、現在むし歯治療などで広く普及している、樹脂製の白い修復用素材です。以前は金属を詰めて治していたむし歯も、近年はコンポジットレジン充填により、短時間で白い色に修復する治療が一般的になりました。このコンポジットレジン素材を使って、むし歯治療以外にも、歯の形を修復したり、歯のない部分を補ったりする治療法です。

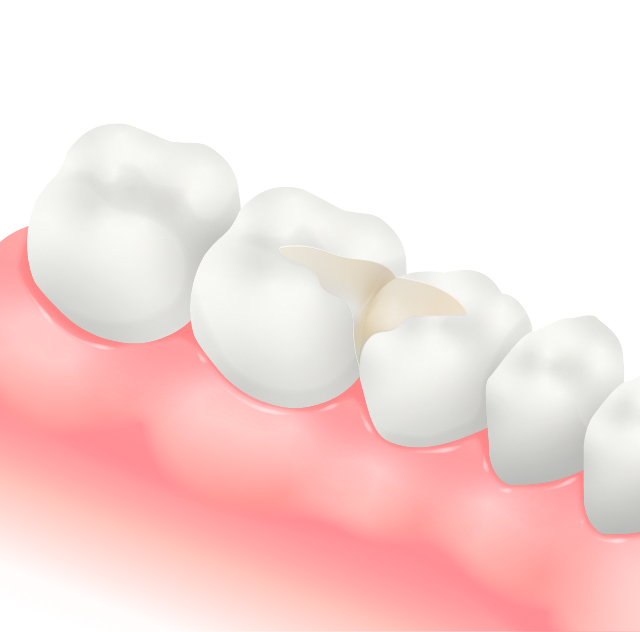

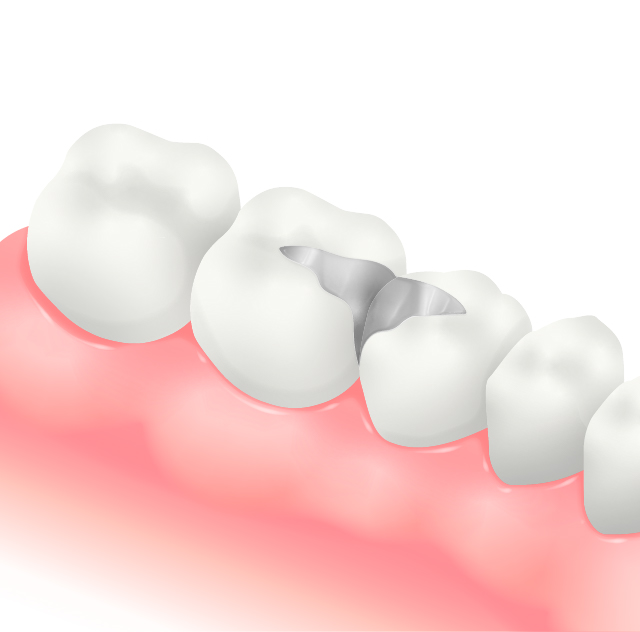

詰め物(インレー)

詰め物(インレー)とは、小さなむし歯の場合にむし歯の部分を削り取り、その部分に詰める人工の詰め物のことをいいます。インレー治療は主に臼歯の治療に行います。

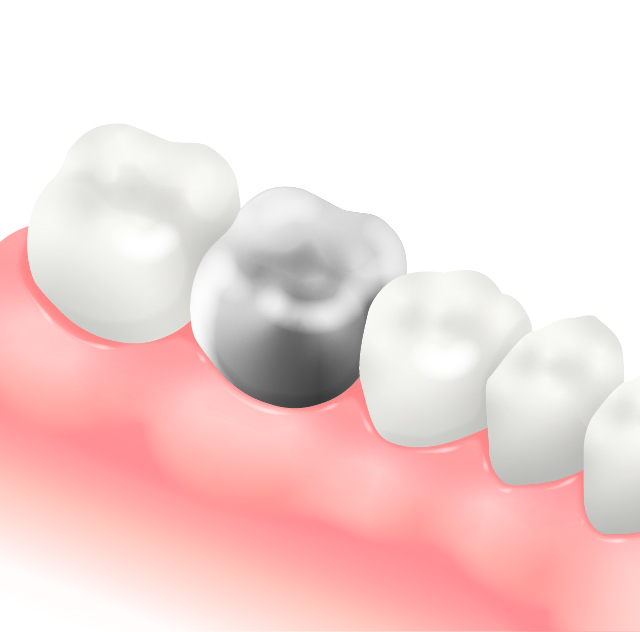

被せ物(クラウン)

被せ物(クラウン)とは、比較的大きいむし歯や、根っこの治療などで歯を削った後に被せる人工の被せ物のことをいいます。

入れ歯(義歯)

入れ歯(義歯)とは、人工の義歯を用いて、失った歯を補う治療法です。入れ歯(義歯)はご自身で取り外しを行い、清掃していただきます。

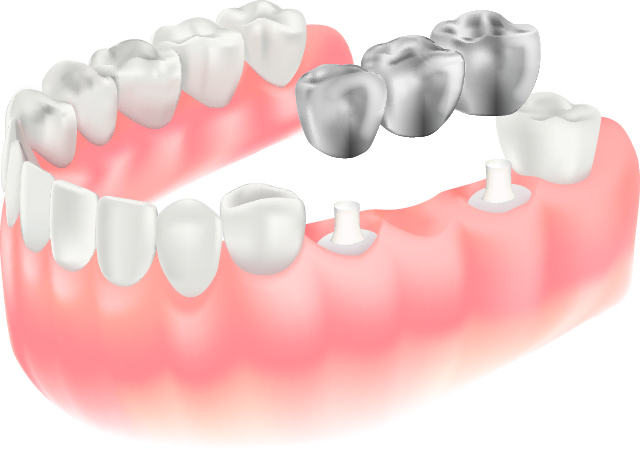

ブリッジ

ブリッジとは、歯を失った部分の両隣の歯を支えにして、そこに橋のように、被せ物を装着し補う治療法です。ブリッジは歯に固定する治療で、ご自身で取り外しは行いません。ブリッジは特に違和感もなく、材料によっては義歯であることがほとんどわかりません。しかし人工歯の部分の歯に負担がかかり、歯茎を痛めることがあります。

ご予約・受付

お電話やWEB予約でご予約後、受付にて問診票をご記入いただきます。健康保険証やお薬手帳(服用中の薬がある場合)をご持参ください。

問診・カウンセリング

歯科医師が症状やお悩みを丁寧にお伺いします。不安やご希望があれば遠慮なくお伝えください。治療の流れや方法についても詳しくご説明します。

検査(視診・レントゲン・口腔内カメラ)

視診やレントゲン撮影、口腔内カメラを用いて、むし歯の進行状況を正確に診断します。歯の内部や神経への影響を確認し、適切な治療方針を決定します。

治療計画の説明

検査結果をもとに、現在のむし歯の状態や治療方法についてご説明します。患者様のご希望を伺いながら、最適な治療プランを提案し、治療期間や費用についてもご案内します。

むし歯治療の実施

症状に応じた治療を行います。痛みに配慮した麻酔を使用し、できるだけ負担の少ない方法で治療を進めます。詰め物・被せ物の種類についても選択肢をご説明し、ご希望に応じた処置を行います。

仕上げ・噛み合わせ調整

治療後に噛み合わせの確認を行い、必要に応じて微調整を行います。詰め物や被せ物が違和感なくフィットするように調整し、快適な噛み心地を提供します。

治療後のケア・定期検診

むし歯の再発を防ぐため、適切なブラッシング指導やフッ素塗布を行います。3~6ヶ月ごとの定期検診・クリーニングをおすすめし、健康な歯を維持できるようサポートします。

むし歯は進行性の病気であり、自然に治ることはありません。初期の段階(C0~C1)であればフッ素塗布などで進行を抑えられることもありますが、進行したむし歯(C2以上)は治療が必要です。

当院では、痛みに配慮した麻酔を使用し、できるだけ負担の少ない治療を行っています。表面麻酔や電動麻酔器を活用し、注射時の痛みを最小限に抑えることが可能です。

むし歯の進行度によります。初期のむし歯であれば1回で治療が終わることもありますが、神経まで達したむし歯(C3以上)の場合は、根管治療など複数回の通院が必要になります。

はい、セラミックやジルコニアなどの自然な白い素材も選べます。見た目が自然で金属アレルギーの心配がないため、希望される方が増えています。

痛みがなくても、むし歯が進行している可能性があります。痛みを感じる頃には神経に達していることもあるため、早めの治療が大切です。